プリント設定の項目をもれなく解説していくシリーズ第4弾で、「外郭(shell)」についての第3弾です。今回は「壁補正」から「Z軸ギャップにスキンなし」までです。そうです。まだ、外郭が終わらないんです。先は長いです。気長にいきます。では、どうぞ。

毎回、お断りしていますが、Anycubic Mega-s しか持っていませんので、Mega-sにない機能の設定項目は除外します。デフォルト値もMega-s固有のものかもしれません。

2021/04/26:追記

Cura 4.9.0 の正式版リリースに伴い記事リニューアル。よろしかったらどうぞ。

- 壁補正(Compensate Wall Overlaps)

- 最小壁フロー(Minimum Wall Flow)

- 引き戻し優先(Prefer Retract)

- 隙間充填(Fill Gaps Between Walls)

- 小さなギャップのフィルターアウト(Filter Out Tiny Gaps)

- 薄壁印刷(Print Thin Walls)

- 水平展開(Horizontal Expansion)

- 初期層水平展開(Initial Layer Horizontal Expansion)

- 穴の水平展開(Hole Horizontal Expansion)

- Zシーム合わせ(Z Seam Alignment)

- Zシーム位置(Z Seam Position)

- シームコーナー設定(Seam Corner Preference)

- 相対Zシーム(Z Seam Relative)

- Z軸ギャップにスキンなし(No Skin in Z Gaps)

- あとがき

壁補正(Compensate Wall Overlaps)

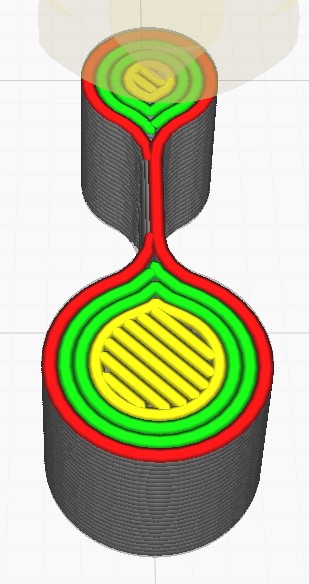

ライン幅の2本分より薄い部品の場合、そのライン幅で印刷すると設計上の幅を超えてしまいます。この設定では片側のライン幅を狭めることにより、設計値に近づけることができます。

外壁に限らず、内壁の流量も補正することで外壁への影響が減り壁全体の精度が良くなります。

薄い壁であると余り認識していない尖った形状でも、壁補正は有効となっています。

外壁補正(Compensate Outer Wall Overlaps)

[壁補正] をオンにすると [外壁補正] と [内壁補正] は両方とも自動でオンとなります。個別にコントロールしたい場合は、それぞれの項目で設定します。

内壁補正(Compensate Inner Wall Overlaps)

どんなときに内壁補正のみとか外壁補正のみの設定が必要になるのかについては調べきれませんでした。

最小壁フロー(Minimum Wall Flow)

壁補正では、フィラメントの流量を制限して線幅を調整していますが、調整の結果、極端に低い流量になると、連続的に線が出なくなり、液滴パターンを形成する場合があります。これを防ぐため、ここで設定した値を下回ると、フィラメントの押出を止め移動のみの動作になります。

液滴が発生しやすくなる60%以上を設定すると良いようです。

引き戻し優先(Prefer Retract)

[最小壁フロー] に値を設定すると表示される項目です。

これを有効にすると、[最小壁フロー] の閾値を下回った場合の移動時にフィラメントの引き戻しが行われます。

無効の場合でもフィラメントの押出は行っていませんが、ノズル内圧が高いままなので意図しないフィラメントの流出が発生します。これを防ぐために引き戻しをしますが、その際、ノズルが一時的に停止しますので、その影響でブロブが発生したり印刷時間が長くなるといったデメリットがあります。

隙間充填(Fill Gaps Between Walls)

幅の狭い形状であったり、鋭角が発生する壁の周囲に、通常のパスでは印刷できない隙間が発生する場合があります。これをそのままにしておくか、埋めるのかを選択します。

通常のパスの後で埋める動作をしますので、印刷時間が長くなります。また、断続的な移動が続くことによる、プリンタの振動、音が精神的によろしくありません。

小さなギャップのフィルターアウト(Filter Out Tiny Gaps)

埋めなくても影響の無いような非常に小さな隙間を埋めるために無駄な移動を行わないように、ライン幅から計算される面積以下の隙間を無視して埋めなくする設定です。

薄壁印刷(Print Thin Walls)

通常、外壁のライン幅よりも薄い壁は薄すぎて印刷できないため、無いものとして扱いますが、

この設定が有効になっていれば、とにかくこれらの部分を印刷しようとします。

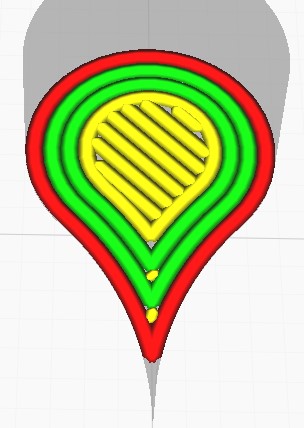

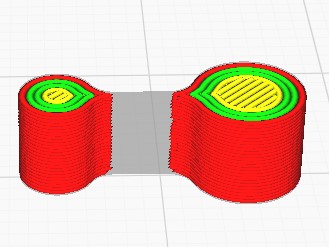

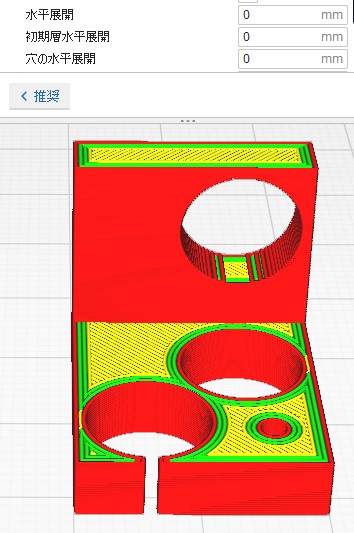

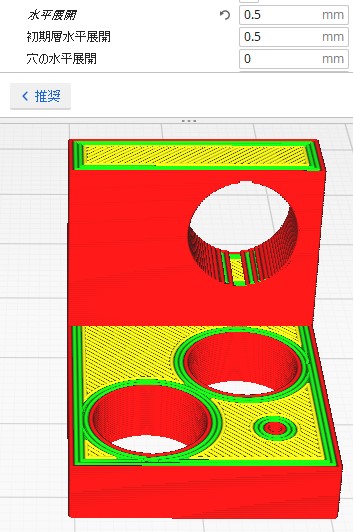

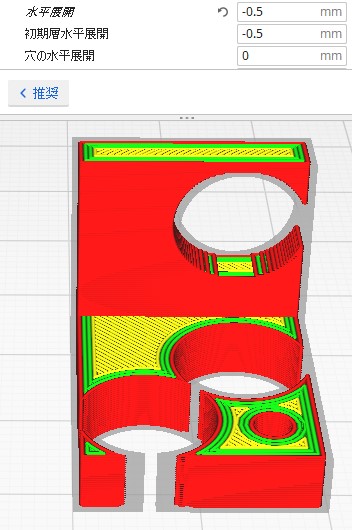

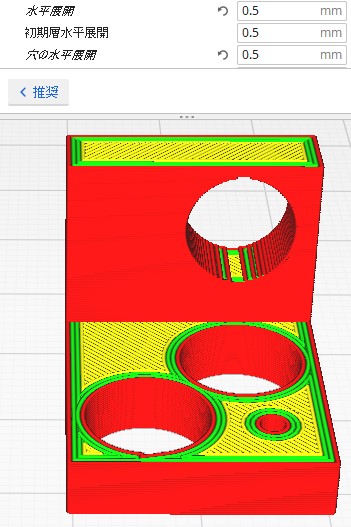

水平展開(Horizontal Expansion)

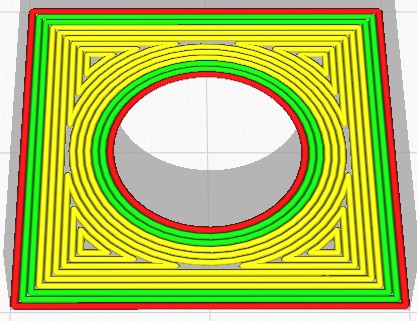

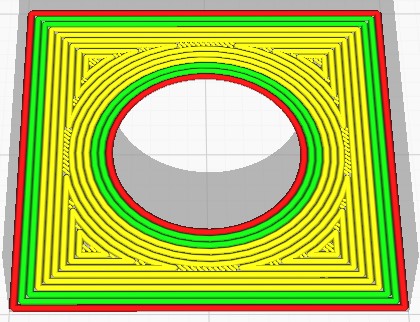

ここの設定によりモデル全体の水平方向の大きさを伸縮させることができます。

外周部はプラスの数値を設定すると大きくなり、マイナスの数値で小さくなります。平板に熱を加えたときのように全体が膨張または収縮するように伸縮するのではなく、外周部のみが伸縮しますので、穴はサイズのみが伸縮し、穴の中心間の間隔は変化しません。ですので、印刷後の熱収縮による穴間隔不良を修正するものではありません。穴のサイズがプラスの数値で小さくなり、マイナスの数値で大きくなるのも、熱収縮とはイメージが異なります。

穴間隔の修正をしたい場合はモデルを読み込んだ後の準備段階でユニフォームスケーリングの機能で伸縮させる必要があります。もしくは収縮を見越してモデリングし直す手もありますが。

また、水平方向のみの伸縮ですので、モデルの高さ方向には影響は及びません。したがって、壁面の穴は長穴となります。

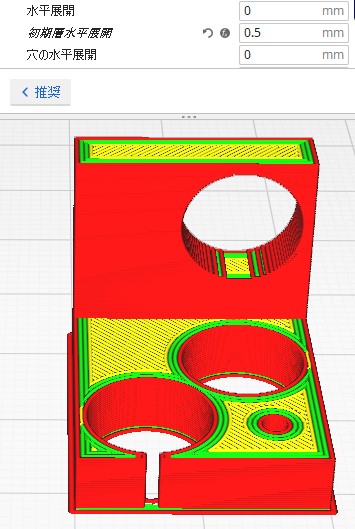

初期層水平展開(Initial Layer Horizontal Expansion)

この設定では最下層のレイヤーのみが水平方向へ伸縮します。

マイナスの数値を設定してエレファントフットに有効であるとの情報があるようです。

私自身エレファントフットに悩まされたことが無いので、よくわからないです。

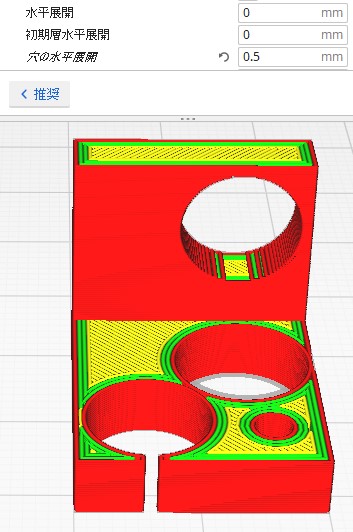

穴の水平展開(Hole Horizontal Expansion)

穴サイズのみを伸縮させたいときの補正になります。

水平展開と違いプラスの数値で穴が大きくなりマイナスの数値で小さくなります。また、完全に閉じた形状のみが穴と見なされます。もちろん円である必要はありません。閉じていれば、三角であっても四角であっても穴です。一部が開いた穴や壁面の穴には影響を及ぼしません。

水平展開と同時に設定した場合の動作を詳細に書きたかったのですが、動作が自分の中で消化できていませんので、納得できた時点で追記します。

Zシーム合わせ(Z Seam Alignment)

ここでいうシームとは継ぎ目のことで、各レイヤーの外壁の印刷開始点および、終了点と同意だと思います。継ぎ目には、ノズルの加減速、フィラメントの過不足等の問題により表面に膨らみなどの欠陥が現れやすくなります。同じような形状のレイヤーがZ軸方向に続く場合は特に目立ちます。見えにくい場所に設定して隠す場合や、後でナイフやヤスリで修正するために作業しやすい場所に設定する場合もあります。または表面の綺麗さは気にしないので、なるべく早く印刷したい場合もあるかもしれません。フィギュアのようなものと、機械部品ではシームに対する要求も変わってきます。このような目的に応じてシームの位置を設定するのがZシーム合わせです。

ユーザー指定

これを選択すると、[Zシーム位置] [ZシームX] [ZシームY] の項目が現れ、位置を任意に設定できます。デフォルトではプリンターの後方に面した角にシームが集中するように選択されています。詳しくは[Zシーム位置]の項で説明します。

最短

これを選択すると、移動の距離が少なくなるような位置に継ぎ目ができます。移動や移動に伴うフィラメントの引き戻しが少なくなるので、印刷時間が短くなります。

ランダム

シームの位置がレイヤーごとに変更されるため、異なる層の縫い目が並びません。継ぎ目はモデルの周囲にほぼ均等に広がります。[シームコーナー設定]は選択できなくなります。

鋭い角

より鋭角な角に配置されます。 [シームコーナー設定] の設定により、内側の角か外側の角かを選択できます。

Zシーム位置(Z Seam Position)

[Zシーム合わせ]で ”ユーザー指定” を選択している場合、シーム位置はこの設定で指定できます。

シームの位置には、次表の8つの選択肢があり、この選択によって [ZシームX] [ZシームY] の値が自動的に変化します。

実際のCuraの選択肢の中の ”戻る” は明らかに翻訳ミスですので、”後” とします。”前左” も ”前方左” に統一します。

| シーム位置 | ZシームX | ZシームY |

|---|---|---|

| 後方左 | 0 | 210 |

| 後 | 105 | 210 |

| 後方右 | 210 | 210 |

| 右 | 210 | 105 |

| 前方右 | 210 | 0 |

| 前 | 105 | 0 |

| 前方左 | 0 | 0 |

| 左 | 0 | 105 |

このうちのどれかを選択したときの[ZシームX] [ZシームY] の座標に近い角にシームが集中します。

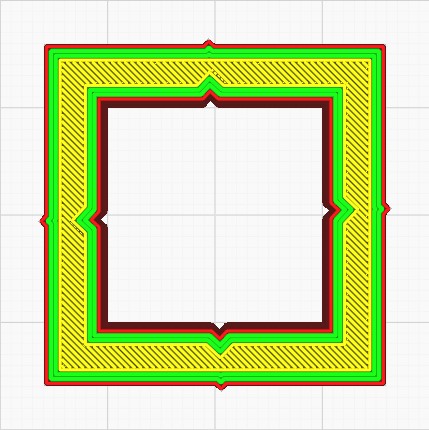

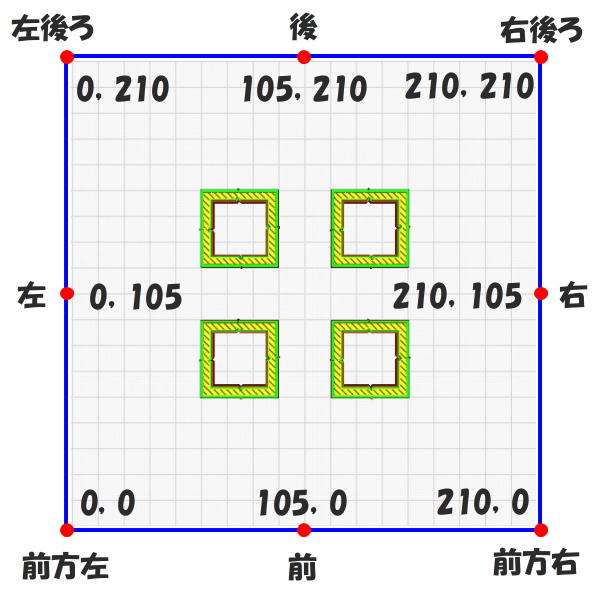

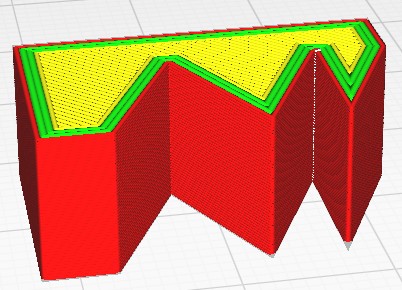

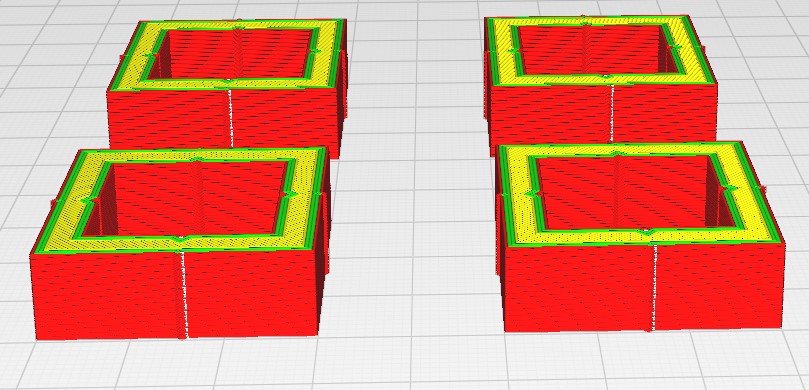

例えば、こんなモデルをテーブルに4個置いた場合で説明してみます。

Mega-s のテーブルサイズは210×210でホームポジションは左手前です、左手前を原点とした場合のそれぞれの角と辺の中央の座標は上図のようになります。

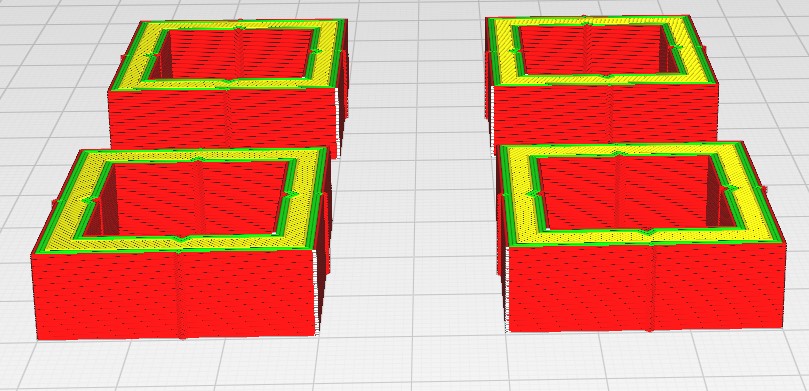

前を選択すれば、座標は105,0になりますので、下図のように、そこから一番近い角がシーム位置になります。

この図はテーブルを前から見たところです。図中の白いマークがシームの位置を表しています。

このようにテーブル上の座標で場所を示すことにより、シームの場所を指定します。

ZシームX(Z Seam X)

[Zシーム位置] の選択によって自動的に座標が入力されます。

個別に変更しても大丈夫です。[ZシームX] [ZシームY] の両方の値を変更すると [Zシーム位置] はグレーアウトして変更できなくなります。

ZシームY(Z Seam Y)

[Zシーム位置] の選択によって自動的に座標が入力されます。

個別に変更しても大丈夫です。[ZシームX] [ZシームY] の両方の値を変更すると [Zシーム位置] はグレーアウトして変更できなくなります。

シームコーナー設定(Seam Corner Preference)

この設定では、角に対してシームを配置する際の方針を指定します。

内側の角にシームを集めて目立たなくするか、外側の角に集中させて後処理をし易くするかの選択になります。こだわりはありませんという選択もあります。

なし

なしといっても何かのルールに従って位置が決まっていると思いますが。調べてないです。

シーム非表示

内側の角に継ぎ目を持ってきてシームをなるべく隠す設定です。

シーム表示

外側の角に継ぎ目を持ってきてシームをなるべく目立たせる設定です。

シーム表示/非表示

内側の角と外側の角の優先順位は無いようなことが書いてあるのですが、ナシとの違いは何なのだろうかと。確かにナシほどシームは散らばらないのですが、不明です。

スマートシーム

内側の角がある場合は、外側の角よりも内側の角が選択されることが多くなります。と言うことらしいのですが、結構外側の角を選んでいるような気がします。これもよくわからないです。

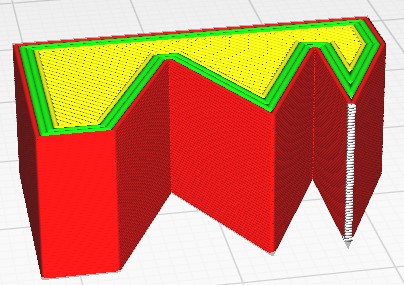

相対Zシーム(Z Seam Relative)

[Zシーム合わせ]で ”ユーザー指定” を選択している場合、テーブル全体をひとつの座標系として全てのモデルのシーム位置を決めることは前述しましたが、この相対Zシームが有効な場合は、それぞれのモデルを中心として座標を決定します。したがって、[ZシームX] [ZシームY] の座標値は次のように変更されます。

| シーム位置 | ZシームX | ZシームY |

|---|---|---|

| 後方左 | -105 | 105 |

| 後 | 0 | 105 |

| 後方右 | 105 | 105 |

| 右 | 105 | 0 |

| 前方右 | 105 | -105 |

| 前 | 0 | -105 |

| 前方左 | -105 | -105 |

| 左 | -105 | 0 |

[Zシーム位置]の説明の時と同じ位置に置いて、前を選択した場合の結果は

こうなります。それぞれのモデルの中心が原点であると考えれば辻褄が合うと思います。

同じモデルを複数個印刷する場合でも、プレート上の位置に関係なくシーム位置を決めることができますので、すべて同じパスで印刷できます。

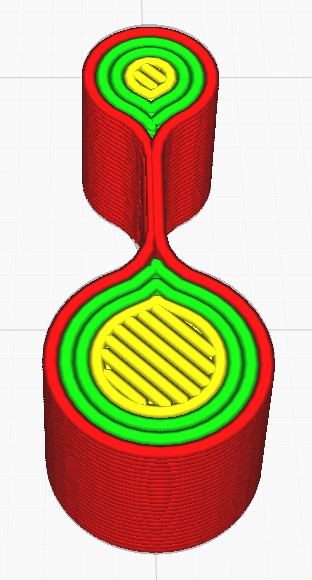

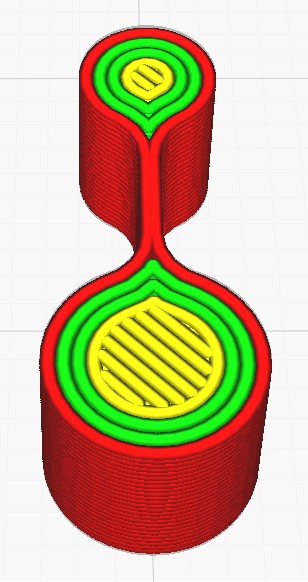

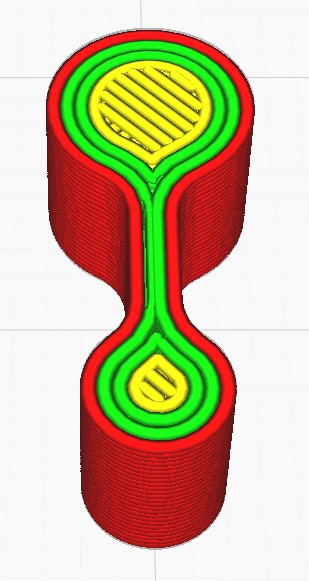

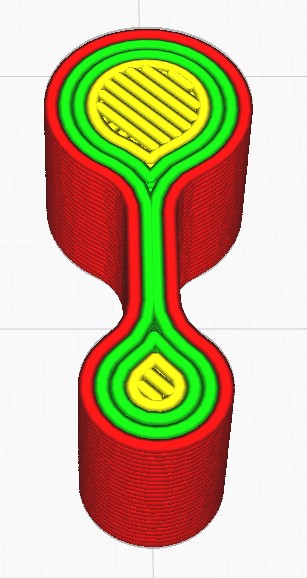

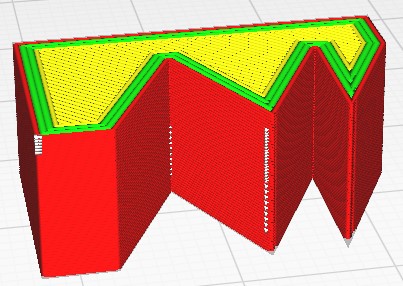

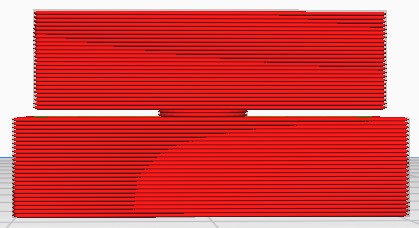

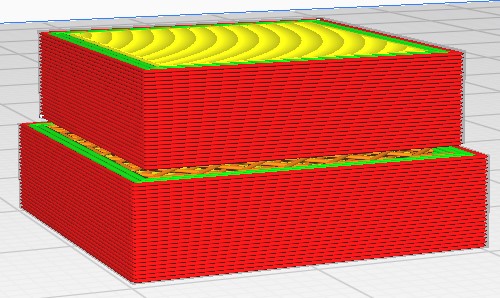

Z軸ギャップにスキンなし(No Skin in Z Gaps)

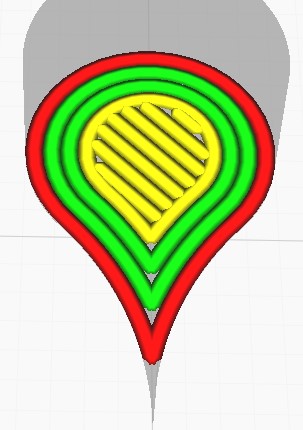

図のように水平にスリットがあり、その幅が [上部/底面の厚さ] の設定値を超えない場合、この [Z軸ギャップにスキンなし] にチェックを入れると、スリット部分の上部と底面を完全には作成しません。

右図のようにインフィルが完全に覗ける状態になります。印刷時間の節約がメリットとしてあげられているようですが、どんなときにこれを利用するのでしょうか。ちょっと想像ができません。

あとがき

最近ふと思ったのですが、3Dプリンターって、作る物によって知りたい情報って違ってきますよね。私は機械の部品を作る工作機械のひとつとして捉えているので、視点もそちらに随分と傾いているような気がしてきました。フィギュア作ってる人からすると役に立たなかったりするかもと、思ってみたり。まぁ、文章にすると自分の理解が深まるので、続けるつもりですけど。

では、今日はここまで。

コメント