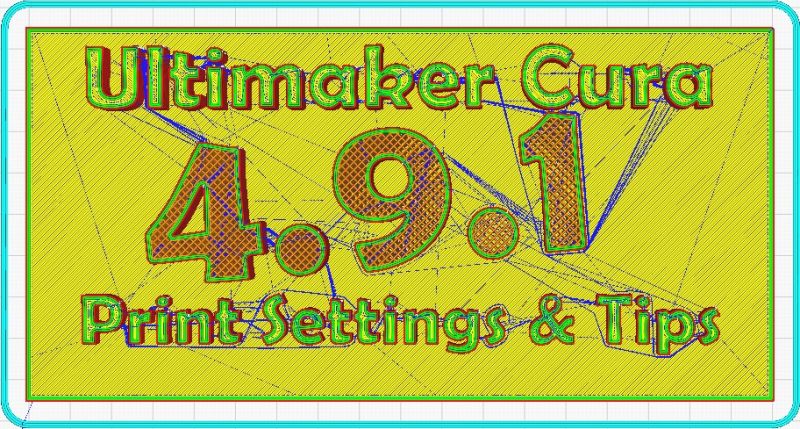

プリント設定の項目をもれなく解説することを目指すシリーズ第3弾。トップ/ボトム編です。使い始めて間もない方、もしくはある程度使って見たけど、変な日本語にモヤモヤしている方の参考になることを目標としています。

2021/05/22:追記

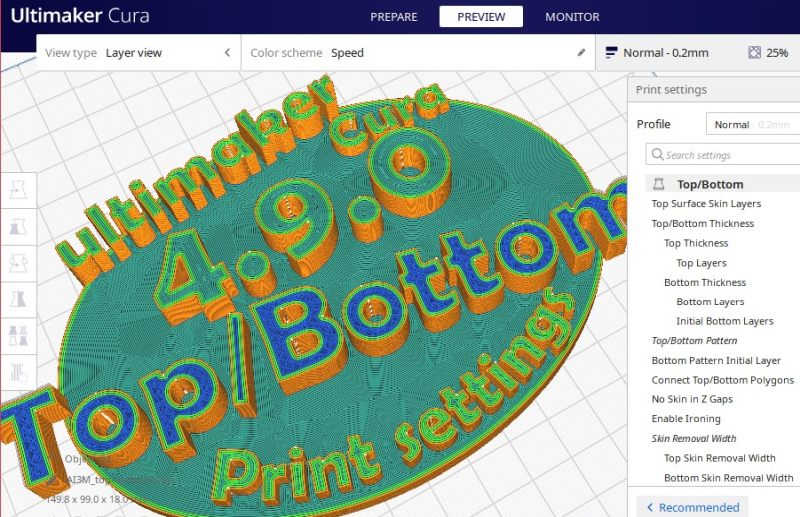

4.9.1がリリースされました。

プロファイルの追加とバグフィックスのみで機能に変更はないようですので、4.9.1にも対応しています。

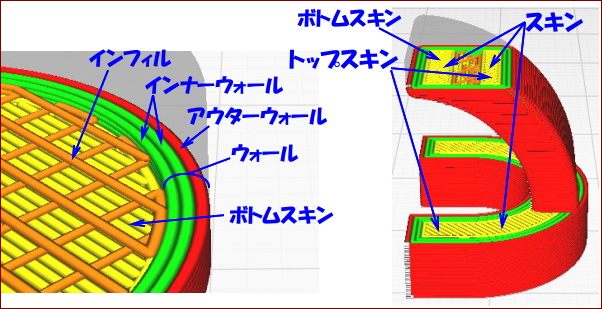

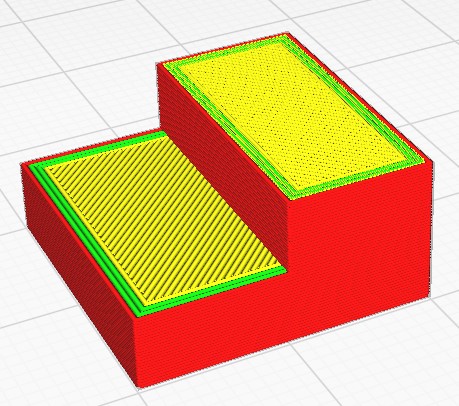

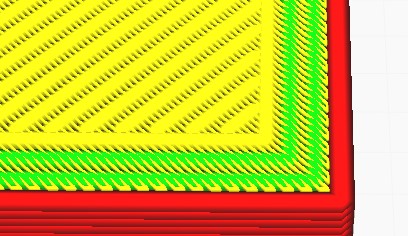

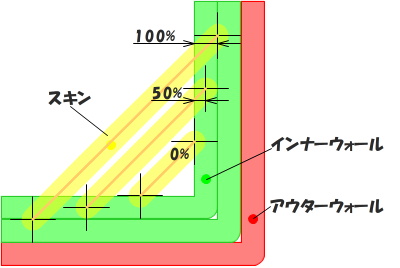

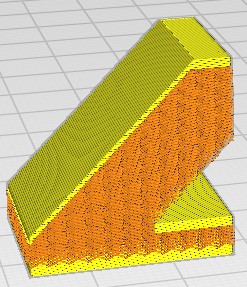

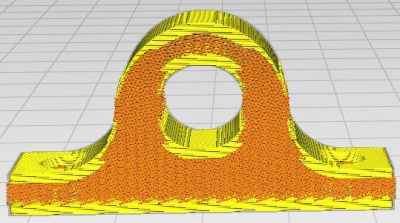

本題に入る前に今後この解説で使う言葉を統一する意味合いを含めて各部位の名称を記しておきます。

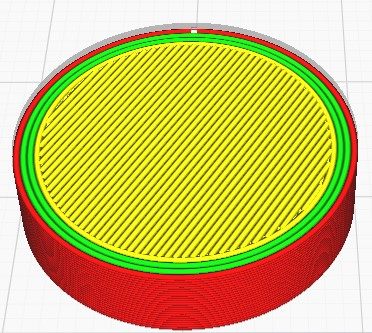

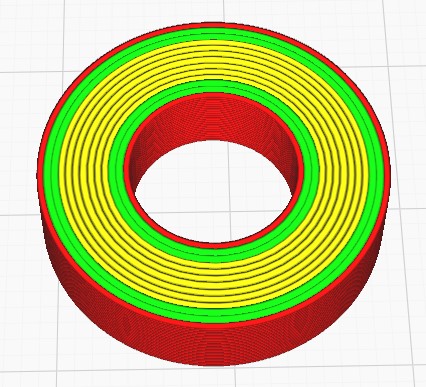

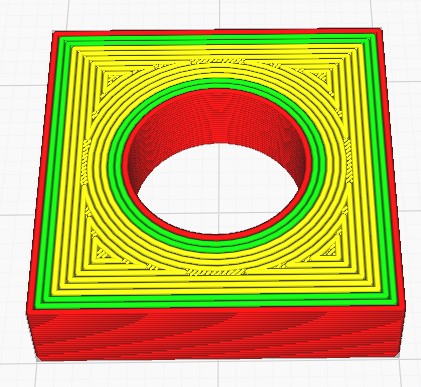

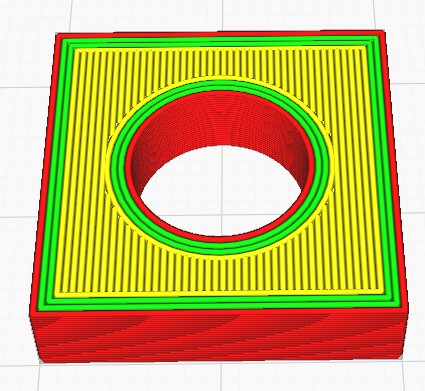

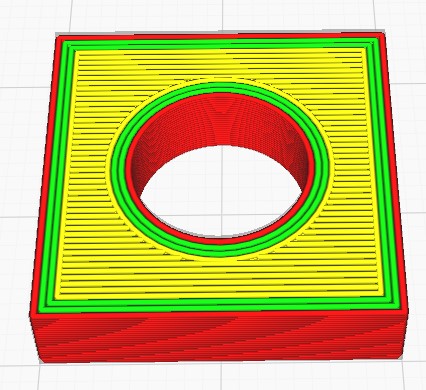

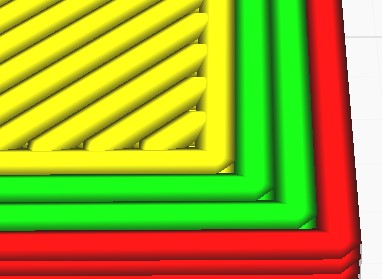

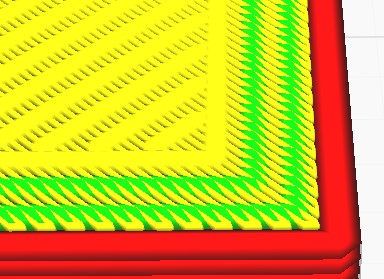

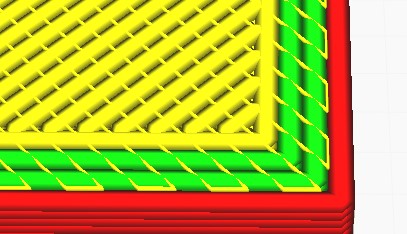

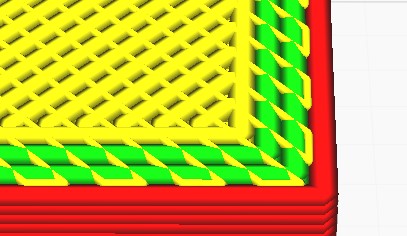

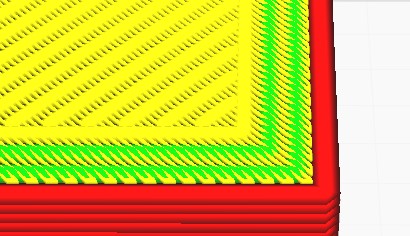

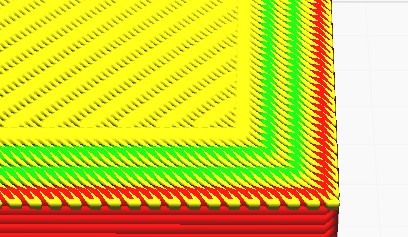

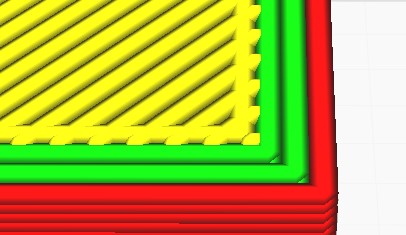

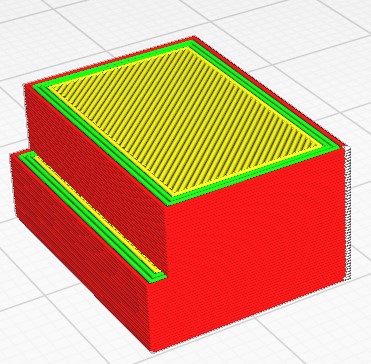

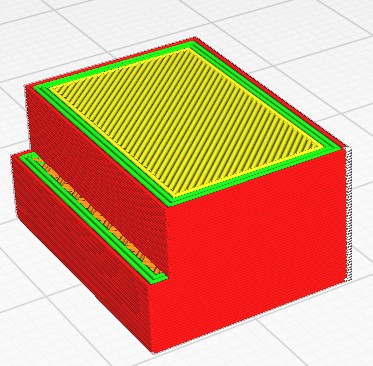

アウターウォール:一番外側の壁(赤色の線)

インナーウォール:内側の壁。複数ある場合は全てを指す。(緑色の線)

ウォール:アウターウォールとインナーウォールの全てを含む壁全体

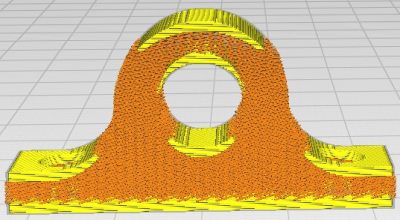

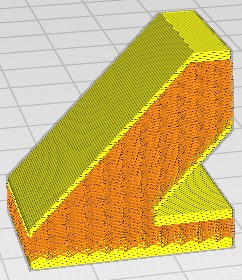

トップスキン:上層の天井部分。傾斜面の内部にもある。(黄色の線)

ボトムスキン:下層の床部分。傾斜面の内部にもある。(黄色の線)

スキン:トップスキンとボトムスキンの両方(黄色の線)

インフィル:内部を構成する部材(オレンジ色の線)

ライン:押し出されたフィラメントの総称

但しCuraの項目名は翻訳通りの表記としますので、外壁などをそのまま使います。

- 上部表面レイヤー(Top Surface Skin Layers)

- 上部/底面の厚さ(Top/Bottom Thickness)

- 上層/底層パターン(Top/Bottom Pattern)

- 底層初期レイヤー(Bottom Pattern Initial Layer)

- 上層/底層ラインの向き(Top/Bottom Line Directions)

- 上層/底層ポリゴンに接合(Connect Top/Bottom Polygons)

- Z軸ギャップにスキンなし(No Skin in Z Gaps)

- 外側表面の数(Extra Skin Wall Count)

- アイロン有効(Enable Ironing)

- 最上層のみアイロン(Iron Only Highest Layer)

- アイロンパターン(Ironing Pattern)

- アイロン線のスペース(Ironing Line Spacing)

- アイロンフロー(Ironing Flow)

- アイロンインセット(Ironing Inset)

- アイロン速度(Ironing Speed)

- アイロン加速度(Ironing Acceleration)

- アイロンジャーク(Ironing Jerk)

- 表面公差量 (Skin Overlap Percentage)

- 表面除去幅(Skin Removal Width)

- 上面除去幅(Top Skin Removal Width)

- 底面除去幅(Bottom Skin Removal Width)

- 表面展開距離(Skin Expand Distance)

- 上面展開距離(Top Skin Expand Distance)

- 底面展開距離(Bottom Skin Expand Distance)

- 表面展開最大角(Maximum Skin Angle for Expansion)

- 表面展開最小角(Minimum Skin Width for Expansio)

上部表面レイヤー(Top Surface Skin Layers)

トップスキンの中でも上層のみを他のトップスキンと違う条件で印刷したいときに、上から何層分を特別扱いするかを設定します。

この数値を1以上にすると、非表示だった次の項目が表示され、上層の条件を設定できるようになります。

- 「マテリアル」(Material)

- 「上部表面スキンフロー」(Top Surface Skin Flow)

- 「スピード」(Speed)

- [最上面速度](Top Surface Skin Speed)

- [最上面加速度](Top Surface Skin Acceleration)

- [最上面ジャーク](Top Surface Skin Jerk)

- 「実験」(Experimental)

- [最上面のライン幅](Top Surface Skin Line Width)

- [上部表面パターン](Top Surface Skin Pattern)

- [最上面のラインの向き](Top Surface Skin Line Directions)

これらの設定を変更することにより表面の品質を向上させたり、ビジュアルを変えたりします。

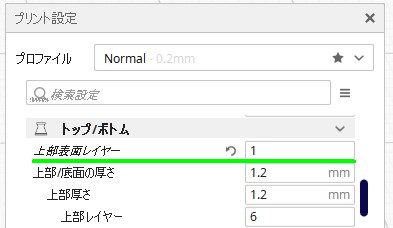

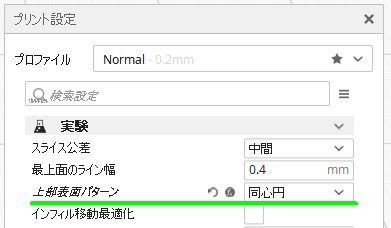

example:

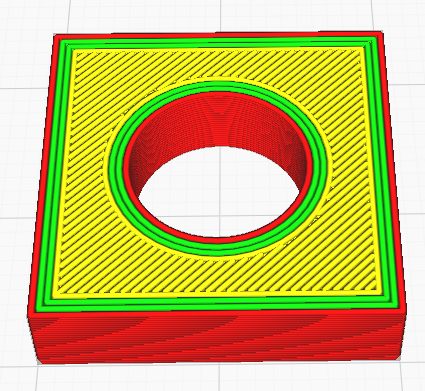

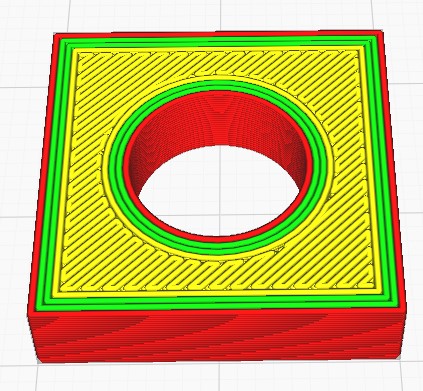

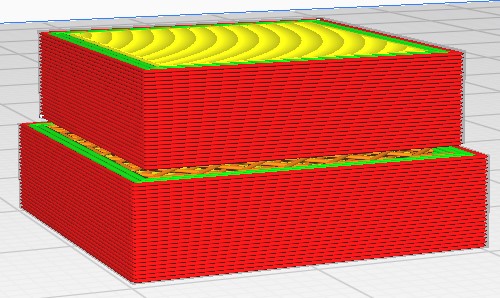

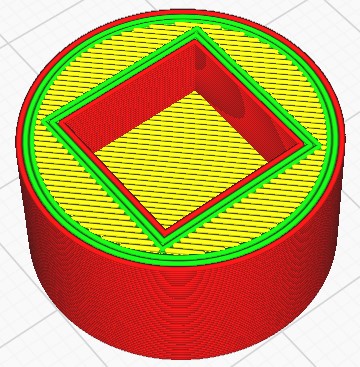

[上部表面レイヤー] を1、[上部表面パターン] を同心円に設定しました。

[上部レイヤー] は初期値の6層です。この場合、6層のうち5層が通常の上部レイヤーの条件で印刷され、最上部の1レイヤーのみが、新たに設定した条件で印刷されます。

上部/底面の厚さ(Top/Bottom Thickness)

モデルのスキンの厚さをmmで指定します。この値と同じ値が、 [上部厚さ]、[底面厚さ] に、また、この値を「品質」の [レイヤー高さ] で除した値が、[上部レイヤー][底面レイヤー][初期底面レイヤー] に設定されます。このように一度に五カ所の設定を変更できるので、上部、底面、初期底面の条件が同じで良い場合はこちらで設定するのが効率的です。

スキンの初期値はウォールの厚さと同じですが、壁の厚さであるレイヤー高さとライン幅に差がありますので、壁の数で言えば2倍の差があります。時間短縮のみで考えると、このスキンの厚さは影響が大きいです。強度やビジュアルとバランスを取りながら層数をコントロールすると良いかもしれません。

上部厚さ(Top Thickness)

トップスキンの厚さを個別に指定したい場合に設定します。この値を[レイヤー高さ]で除した値が [上部レイヤー] に設定されます。割り切れない値を入力したとしても、[壁の厚さ] の時と同様に適当に丸められてスライスされますが、しっかり管理してください。(と、公式のサポートページに書いてあります。)

上部レイヤー(Top Layers)

トップスキンの厚さをレイヤー数で指定したい場合はこちらで設定します。設定した値に [レイヤー高さ] を掛けた値がトップスキンの厚さになり、 [上部厚さ] はグレイアウトして変更不可になります。

底面厚さ(Bottom Thickness)

ボトムスキンの厚さを個別に指定したい場合に設定します。この値を[レイヤー高さ]で除した値が [底面レイヤー] に設定されます。こちらも割り切れる値を入力しましょう。

底面レイヤー(Bottom Layers)

ボトムスキンの厚さをレイヤー数で指定したい場合はこちらで設定します。設定した値に [レイヤー高さ] を掛けた値がボトムスキンの厚さになり、 [底面厚さ] はグレイアウトして変更不可になります。

また、ここに設定した値が次の初期底面レイヤーに反映されます。

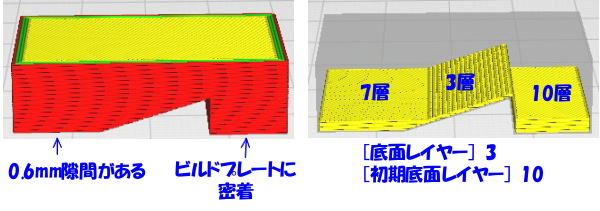

初期底面レイヤー(Initial Bottom Layers)

モデルの初期底面の厚さを個別に指定したい場合にレイヤー数で設定します。

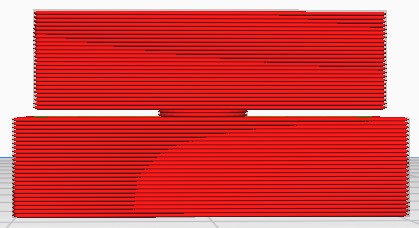

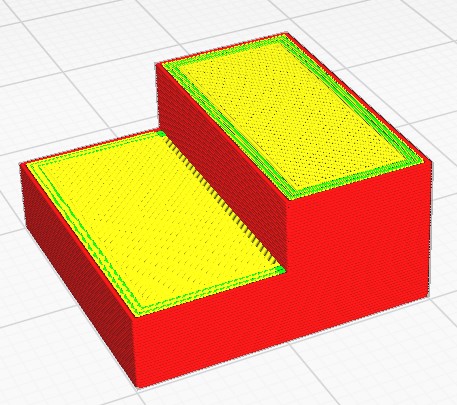

初期底面とはビルドプレートに触れているいないは関係なく、ここで設定したレイヤー数のエリアにあるボトムスキンに影響があります。下図では初期底面レイヤーを10に設定してありますので、ビルドプレートから2mm(レイヤー高さが0.2mm)の範囲にあるボトムスキンが影響を受けています。

上層/底層パターン(Top/Bottom Pattern)

この設定では、モデルのスキンを埋めるパターンを選択します。”直線” ”同心円” ”ジグザグ”の3種類の中から選択できます。

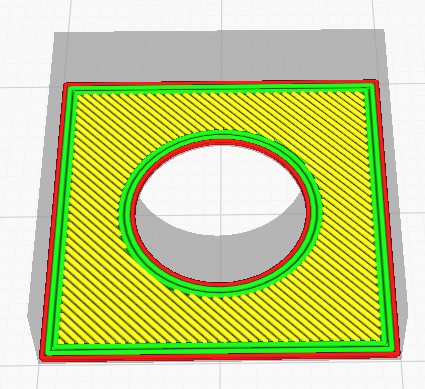

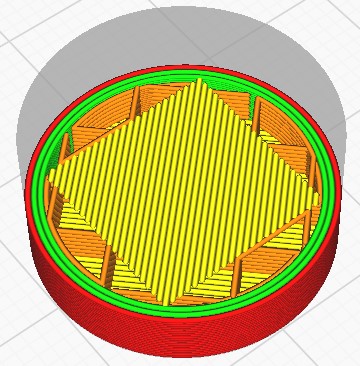

直線

デフォルトのパターンです。全体を直線を埋めていきます。埋めていく角度は45度で、線の方向はレイヤー間で交互になります。この角度を変えることもできます。

壁への付着が強く、比較的強い部品を作成できます。

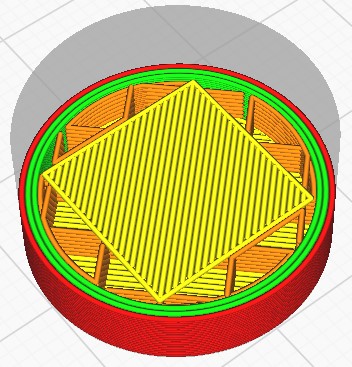

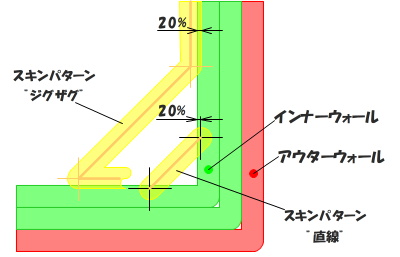

ジグザグ

直線のパターンと似ていますが、壁面でラインを終了するのでなく、壁際を進み次のラインに向かいます。フィラメントの押出が連続的で、一定の押出速度を保てますので、押出が不安定なフィラメントに有効です。直線と同じく角度を変更できます。

壁と線で接している部分があるため、強いように感じますが、直線の方が強いようです。

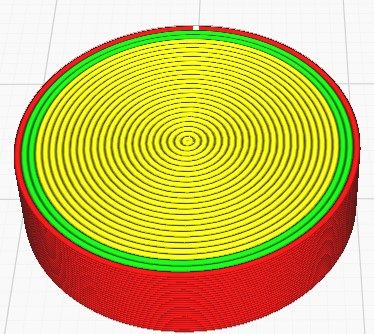

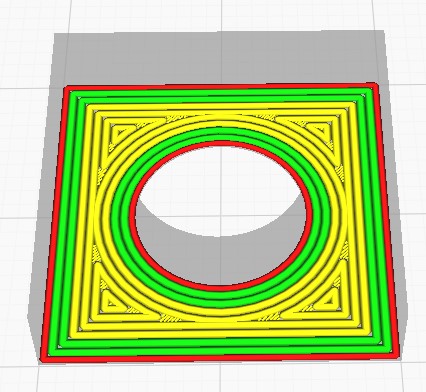

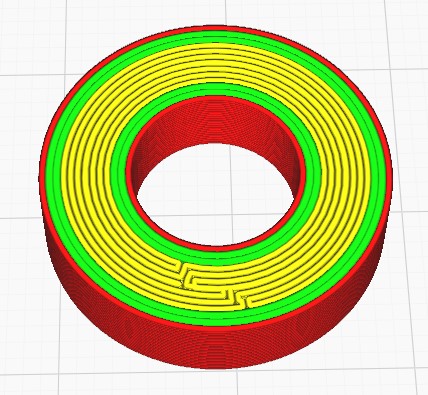

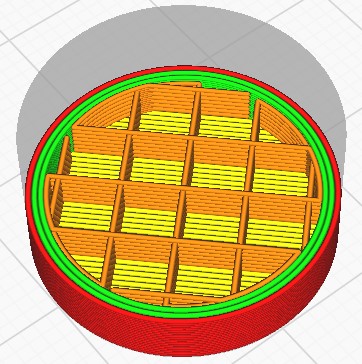

同心円

同心円状のパターンで全体を埋めていきます。

形状によっては、フィラメントの折り返しが発生しないので、隙間が生じること無く面を形成できます。水分の侵入を防げるとの話があります。

逆に形状によっては、隙間が増える場合もあり、隙間を埋めるための移動が加わります。

底層初期レイヤー(Bottom Pattern Initial Layer)

ビルドプレートに接する最下層をそれ以外のスキンと違うパターンに変更できます。

収縮の大きい材料を使う場合に同心円のパターンを用いると反りに対する耐性が高まるようです。直線やジグザグのパターンでは収縮方向が一方向ですが、同心円は収縮方向が分散されるためです。

上層/底層ラインの向き(Top/Bottom Line Directions)

[上層/底層パターン]を”直線”または”ジグザグ”にした場合にラインの角度を変更できます。

角度をコンマで区切ることにより複数の角度を指定でき、レイヤーごとに記述した順番でその角度に方向を変えます。

上層/底層ポリゴンに接合(Connect Top/Bottom Polygons)

[上層/底層パターン]を”同心円”にした場合にラインのパスを変更できます。ここでいうポリゴンとは閉じた輪郭で構成されるパターンを指し、通常の同心円で作成されるすべての輪郭を単一のパスで接続するようにパスが計算されます。

閉じられない形状も存在しますが、単一のパスでラインを引くためフィラメントの押出が一定となるメリットがある一方、新たな角が発生するデメリットもあります。

また、独特のビジュアルを楽しむのもよろしいかと。

Z軸ギャップにスキンなし(No Skin in Z Gaps)

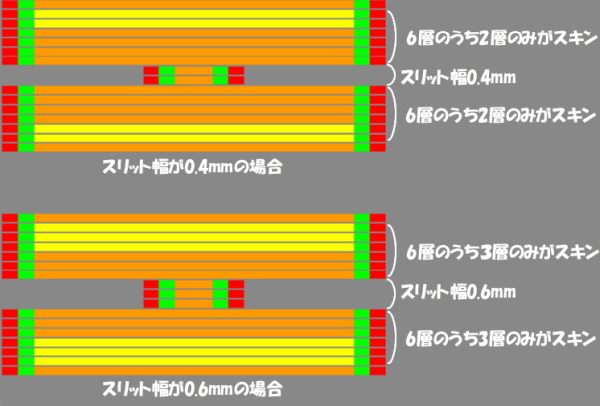

これを有効にすると、図のような水平方向のスリットの幅が、[上部/底面の厚さ] の設定値を超えない場合、スリット部分のトップスキンとボトムスキンが完全に出来ず、インフィルに置きかわります。下図のようにインフィルが完全に覗ける状態になります。

スキンが完全になくなるわけではなくスリットの幅によってスキンの層が増減します。下図のようにスリットの幅が広くなるほどスキンの数が増えていきます。1.2mmで6層完全に出来上がりますし、0.2mmだと1層のみです。

印刷時間の節約がメリットとしてあげられているようですが、どんなときにこれを利用するのでしょうか。ちょっと想像ができません。

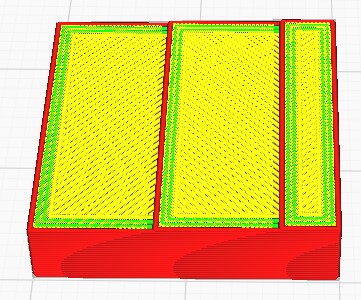

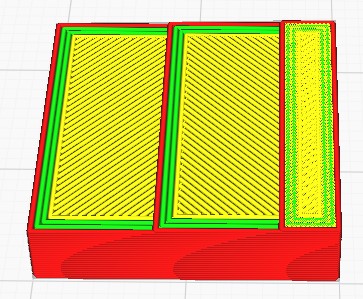

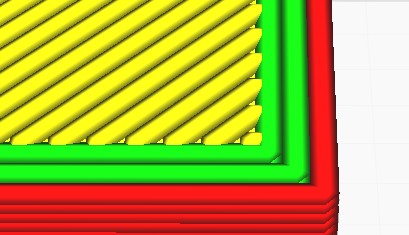

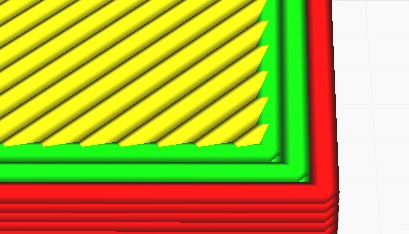

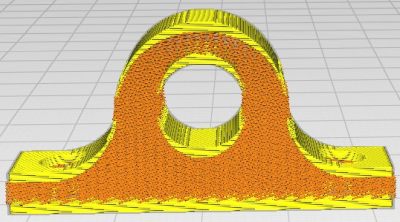

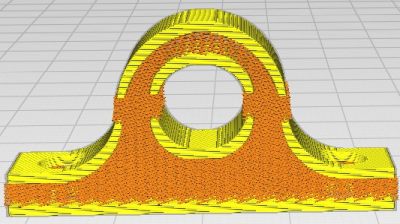

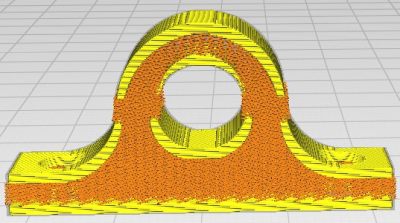

外側表面の数(Extra Skin Wall Count)

[上層/底層パターン] で直線またはジグザグを選択した場合に設定できます。

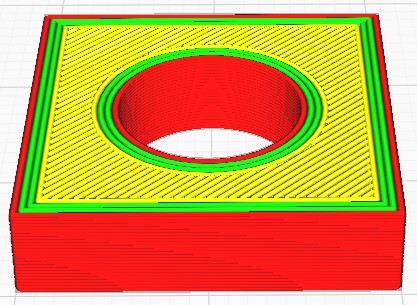

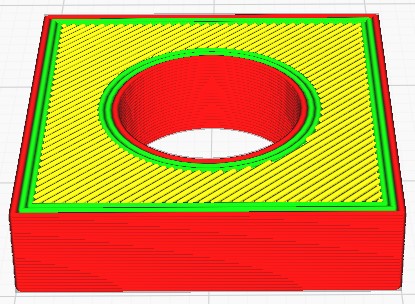

この値を0にした場合、スキンのライン端部は最も内側のインナーウォールに接合されます。(右図)

1以上を設定した場合は、スキン領域の縁を、設定した本数のラインで囲み、そのラインに接合されます。(左図)

ラインが色分けされていなければ、インナーウォールが増えたのと同じように見えますが、囲うのはスキンの周りのみですし、モデルの形状によっては必要な場合があります。

中央部にへこみのあるような部品(左図)の場合、へこみ部分のスキンが印刷される一層前では右図のようなインフィルがあります。

次層でいきなりスキンが印刷されますが、スキンの端部に下層のインフィルラインが無いところがありますので、端部が保持されず垂れてしまいます。(左図)

スキンの外周部にラインを追加した場合、直線部分より先に外周部が印刷されますので、直線のライン端部がそれに接合され問題を解決します。

こういった形状の場合に、もっと確実にスキンを支える方法としては「インフィル」のスキンエッジサポートという機能があります。

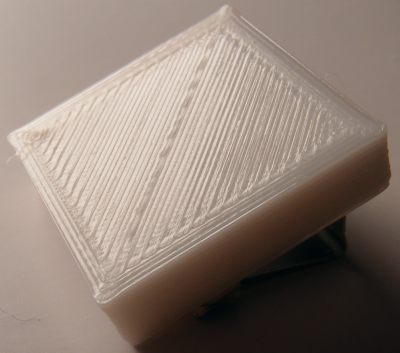

アイロン有効(Enable Ironing)

アイロン有効にチェックを入れると上面を滑らかにするために、少量のフィラメントを押出しながら細かいピッチのパターンで全面を移動します。アイロンの動作時は最終レイヤーと同じ高さで行われますので、高温のノズルが細かいピッチでゆっくり動くことにより、最終レイヤーを再び溶融させます。この動作のみでも滑らかになりますが、通常、僅かにフィラメントを押し出します。押し出されるフィラメントは、表面の凸凹の凸の部分では事実上隙間はありませんので、ノズルの内圧を維持し、凹の部分で流れ込むことになります。アイロンをかけた面は大変綺麗になりますが、細かいピッチで印刷速度自体も遅いので非常に印刷時間が長くなります。

縦横20mm、高さ5mmの立方体を印刷したときの印刷時間とフィラメント使用量を比較してみました。

| 印刷時間 | フィラメント使用量 | |

|---|---|---|

| アイロン OFF | 11分14秒 | 594mm |

| アイロン ON | 15分55秒 | 606mm |

主な条件は以下の通りです。

レイヤー高さ:0.2mm

ライン幅:0.4mm

アイロン線のスペース:0.1mm

アイロンフロー:10%

最上層のみアイロン(Iron Only Highest Layer)

トップスキンが複数存在するモデルの最上部のみをアイロンの対象とする設定です。

傾斜面のトップスキンを持つ場合です。下図は20mm四方で高さの差が左右で0.5mmあるモデルです。レイヤー高さは0.2mmです。

テーブルに複数のモデルを配置したときは、それぞれのモデルの最上面が対象です。

アイロンパターン(Ironing Pattern)

アイロンをかけるときのパスのパターンをジグザグ、同心円から選択します。

ジグザグ

スキン印刷時のパターンと同じです。上面に穴などがあると、パターンが分断され境界線が目立ちます。スキン印刷時のようにパターンの角度を指定することは出来ませんが、アイロンする面のパターンに直交するように制御されるようです。

同心円

内側から外側に囲んでいきます。ジグザクより境界線が抑えられる場合があります。注意すべき点は、中央部で囲みが非常に小さくなると、中心付近にノズルが必要以上に留まるため、材料が溶融しすぎて表面に目に見えるスポットが発生する場合があります。

アイロン線のスペース(Ironing Line Spacing)

アイロン時のパスの間隔を指定します。これが狭いほど効果がありますが、印刷時間と相談する必要があります。

アイロン線のスペースが0.1mmと0.4mmの場合を比較してみました。サイズは縦横20mm、高さ5mmです。

レイヤー高さ:0.2mm

ライン幅:0.4mm

| アイロン線のスペース | 印刷時間 | 最上面の印刷時間 |

|---|---|---|

| 0.1mm | 15分55秒 | 5分27秒 |

| 0.4mm | 12分26秒 | 1分59秒 |

アイロンフロー(Ironing Flow)

表面の凸凹を埋めるのに十分なフィラメントを押し出す必要がありますが、その量を設定するのがアイロンフローです。通常の押し出し量に対する割合で指定します。デフォルトは10%です。

アイロン線のスペースを広くした場合は、パスが減ってもフローが増えるわけではありませんので、フィラメントが足りないと感じたら調整する必要があります。

下図はアイロン線のスペースを0.4mmにしてフローを40%にしたイメージと実際の印刷結果です。

アイロンインセット(Ironing Inset)

この設定はアイロンの範囲が外縁から何mmくらい内側になるかを指定します。デフォルトでは、アウターウォールの内縁付近までで、ライン幅などの他の設定の影響により自動的に値が変化します。(左図)

外縁ぎりぎりまで範囲を広げるとフィラメントがアウターウォールを超えてしまい、バリが出たような感じになります。(右図)

写真ではわかりにくいですが、アウターウォールからアイロンで押し出されたフィラメントがはみ出ています。

アイロン速度(Ironing Speed)

アイロンの動作はスキンが印刷される速度よりも大幅に遅くなります。デフォルトは [上面/底面速度] の3分の2になっています。材料により適した速度があるようですが、まだ、色々試したことがありませんので、これ以上ふれないでおきます。

アイロン加速度(Ironing Acceleration)

アイロン時の加速度を個別に設定できます。デフォルトは [上面/底面加速度] と同じ値で、自動的に設定されます。アイロン速度自体が遅いのでこの値はそんなにこだわらなくて良い気がします。

アイロンジャーク(Ironing Jerk)

アイロン時のジャークを個別に設定できます。デフォルトは [上面/下面ジャーク] と同じ値で、自動的に設定されます。ジャーク値が高すぎるとプリンターの振動などで上面の品質が落ちることがありますが、加速度同様にアイロン速度自体が遅いので、デフォルト値で問題ないと思います。

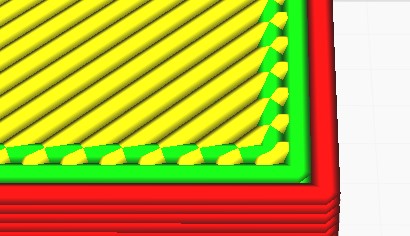

表面公差量 (Skin Overlap Percentage)

スキンの端部を一番内側のインナーウォールとどの程度重ねるかをライン幅の割合で指定します。デフォルトでは5%になっています。多く重ねるとインナーウォールとの接着力が増しますが、押出過多となります。

この項目と [表面公差] は [上層/底層パターン] が同心円の場合は表示されません。

スキンパターンで直線を選択している場合はノズルの中心がインナーウォールの内側に達した所が重なり0%です。(左図)

[外側表面の数] で1以上を設定している場合はスキンを囲んでいるスキン自身のラインが重なりの対象となります。(右図)

スキンパターンでジグザグを選択している場合はノズル中心で考えるのではなく、実際のライン同士が重なっている割合です。図は [表面公差量] を20%に設定したときのパターン違いによる重なり方の差を表しています。

表面公差(Skin Overlap)

[表面公差量] の値により自動的に入力されています。スキンの重なりを割合ではなく、重なり量で入力したい場合はこの項目を書き換えます。ここを設定すると [表面公差量] はグレーアウトします。

表面除去幅(Skin Removal Width)

設定した値より薄いスキンが削除されインフィルに置き換えられます。ここの値が0だと垂直に近いウォールの裏にもスキンが生成されますが、強度的にも必要ない場合が多く、インフィルに置き換えることにより、印刷時間とフィラメントが節約できます。ここを設定することによりトップスキンとボトムスキンの除去幅を同時に変更できます。

あまり大きい設定値を入力すると思いがけないところにインフィルが覗くことがありますので、段差の小さい壁などでは注意が必要です。

上面除去幅(Top Skin Removal Width)

トップスキンのみを個別に設定できます。

底面除去幅(Bottom Skin Removal Width)

ボトムスキンのみを個別に設定できます。

傾斜面などのあまり必要としないところにスキンが生成されることがあります。片側のみ除去したいときなどに使えます。

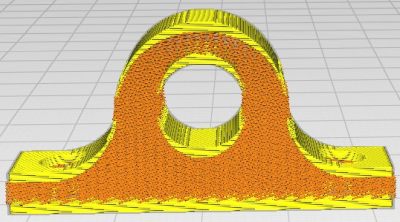

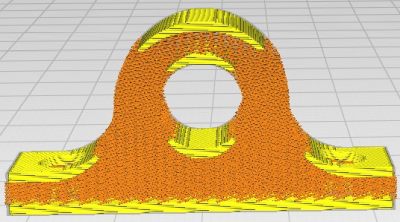

表面展開距離(Skin Expand Distance)

インフィルをスキンに置き換えることにより、強度を増すことが出来ます。水平面から垂直面に移行する場所などで水平方向の幅を増すことにより補強できます。

上面展開距離(Top Skin Expand Distance)

トップスキンのみを個別に設定できます。

底面展開距離(Bottom Skin Expand Distance)

ボトムスキンのみを個別に設定できます。

表面展開最大角(Maximum Skin Angle for Expansion)

表面展開距離の設定値が0以上で表示されます。表面展開距離で補強する範囲を限定することができます。設定した角度より内側が変更対象です。90度はすべてが対象で、0度にするとスキンの拡張は行われません。あくまでも表面展開が対象ですので、展開する前のスキンが削除されるわけではありません。

表面展開最小角(Minimum Skin Width for Expansio)

表面展開最大角を設定することにより、自動で変更されます。角度の代わりに実際の幅を入力します。

トップ/ボトム編は以上です。

Cura 4.9.1 のその他の情報はこちらでどうぞ。

コメント