3Dプリンターのスライサーソフト ”Cura”。無料で使えて日本語の設定もあるけれど、不可解な翻訳と 設定項目の多さに閉口している人も多いのでは。プリント設定の基本的な項目から皆目見当も付かない設定までもれなく解説していくシリーズ第2弾。今回は「外郭(shell)」についての第一弾。外郭は結構な数の項目がありますので、適当に分割します。

前提として、プリンターにエクストルーダーがひとつしか無いAnycubic Mega-s を読み込んだ状態のCuraで説明します。したがって、デュアルエクストルーダー用などの設定項目(ウォールエクストルーダーなど)は除外しますし、初期値も読み込んでいるプリンターによって変わってきます。

2021/04/26:追記

Cura 4.9.0 の正式版リリースに伴い記事リニューアル。よろしかったらどうぞ。

壁の厚さ(Wall Thickness)

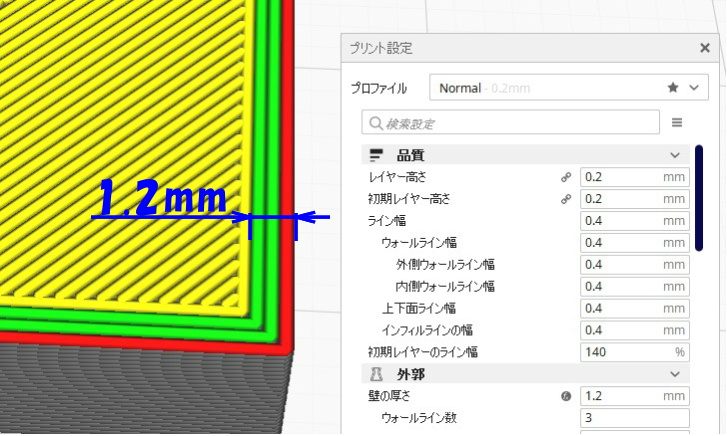

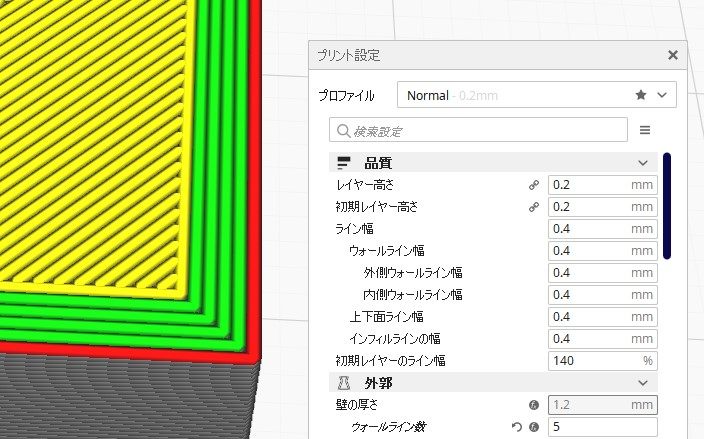

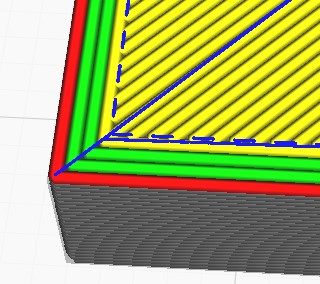

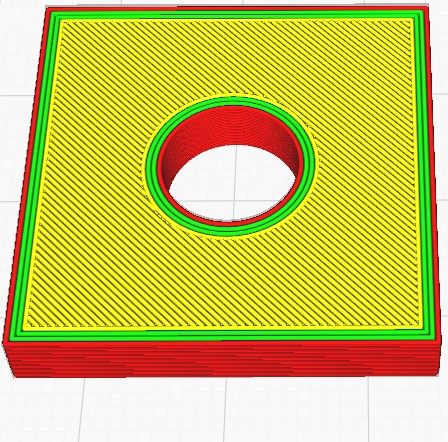

モデルの壁の厚さをmmで指令します。壁とは図の赤線(外壁)と緑線(内壁)の両方を指し、壁の厚さは合計の値です。

「品質」の [ライン幅] の値の倍数で(外壁、内壁のライン幅が同じ場合)指定します。1mm強あたりがデフォルトのようです。

厚くするとより頑丈なモデルが作成されます。でも、時間かかるしフィラメントが沢山いります。

[壁の厚さ] を変更すると[ライン幅]ではなく、次に説明する[ウォールライン数] が自動で変更されます。

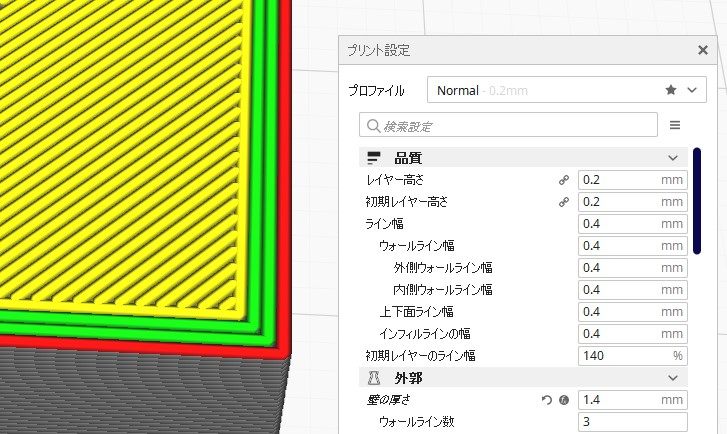

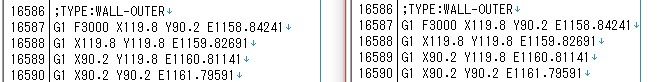

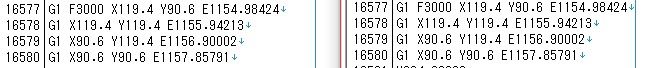

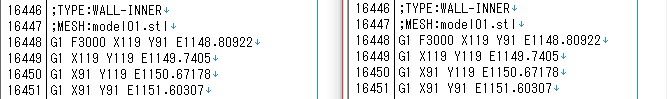

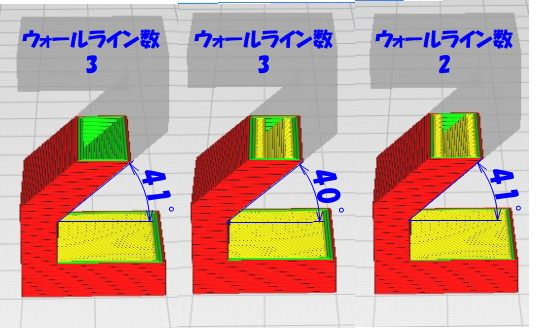

図3のように壁の厚さとライン幅、ウォールライン数の値が矛盾した場合はどうなるのでしょうか。

結果、エラーが出ることも無くスライスが完了します。壁の厚さが1.2mmの時とプレビューの画面では違いがわからないので、

保存したgcodeファイルを見てみると、座標もフィラメントの押し出し量も全く同じです。矛盾がある場合は壁の厚さが無視されるのでしょうか。

ウォールライン数(Wall Line Count)

モデルの壁の厚さをmmで指令する代わりに、壁の数で指定します。

ここの数値を変えると [壁の厚さ] が計算され(計算された値が表示されるわけではありません)設定できないようにグレーアウトします。

「品質」の [ライン幅] の値を変えると壁の厚さが1mm前後([壁の厚さ]を変更している場合はその設定値)に近づくように、[ウォールライン数] が自動で書き換えられます。この時も [壁の厚さ] は計算された値が表示されるわけではありません。ただ、この時はグレーアウトしません。

外壁移動距離(Outer Wall Wipe Distance)

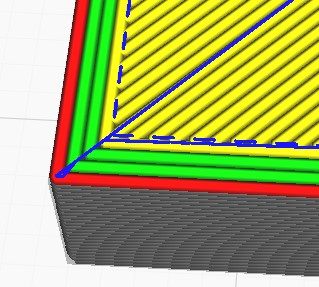

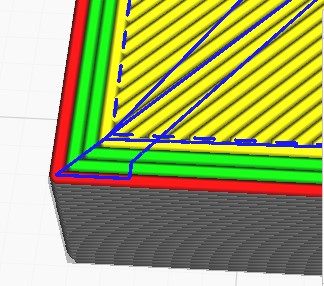

外壁を印刷し終わった後、次の印刷先に移動する前に、ほんのわずかな距離だけフィラメントの押し出しなしでノズルが移動します。この動作で継ぎ目が目立たなくなるのだそうです。読み込んでいるプリンターのノズル直径の半分の値が初期値です。

外壁移動距離 0.2mm

外壁移動距離 2.0mm

外壁移動距離 0mm

青線はフィラメントの押し出しなしでの移動を表しています。あり得ないくらい大きい値を入れて違いを見てみました。外壁(赤線)の印刷順ですが、右上から左下に移動してきて、左下の角から反時計回りで一周して、外壁移動の動作をした後に、右上の次の印刷箇所に移動しています。

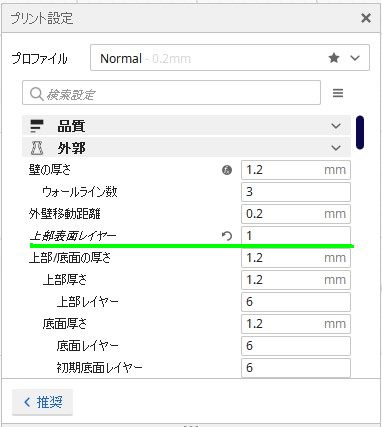

上部表面レイヤー(Top Surface Skin Layers)

最上部のレイヤーをそれより下層の上部レイヤーと違う条件で印刷したいときに、上部レイヤーの何層分を最上部のレイヤーとして扱うかを指定します。

この数値を1以上にすると、非表示だった次の項目が表示され最上部のレイヤーの条件を設定できるようになります。

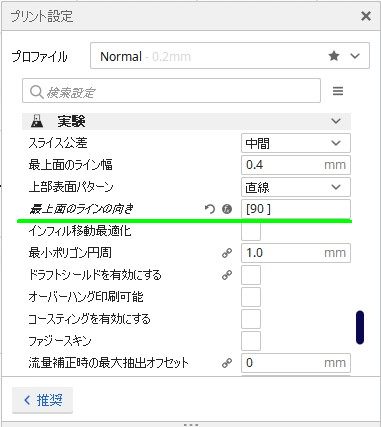

- 「実験」(Experimental)

- [最上面のライン幅](Top Surface Skin Line Width)

- [上部表面パターン](Top Surface Skin Pattern)

- [最上面のラインの向き](Top Surface Skin Line Directions)

- 「スピード」(Speed)

- [最上面速度](Top Surface Skin Speed)

- [最上面加速度](Top Surface Skin Acceleration)

- [最上面ジャーク](Top Surface Skin Jerk)

2020/04/10 追記

以下の項目も最上部のレイヤーの条件として設定できました。

- 「マテリアル」(Material)

- 「上部表面スキンフロー」(Top Surface Skin Flow)

これらの設定を変更することにより表面の品質を向上させたり、ビジュアルを変えたりするのだそうです。

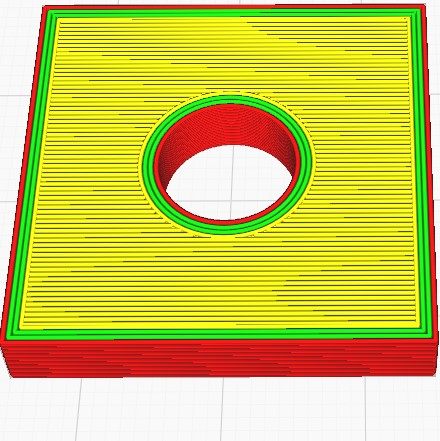

example:

[上部表面レイヤー] を1、[最上面のラインの向き] を90に設定しました。[上部レイヤー] は初期値の6層です。この場合、6層のうち5層が通常の上部レイヤーの条件で印刷され、最上部の1レイヤーのみが、新たに設定した条件で印刷されます。

上部表面レイヤーを”1”に変更

最上面のラインの向きを”90”に変更

上面6層の6層目

上面6層の5層目

上部/底面の厚さ(Top/Bottom Thickness)

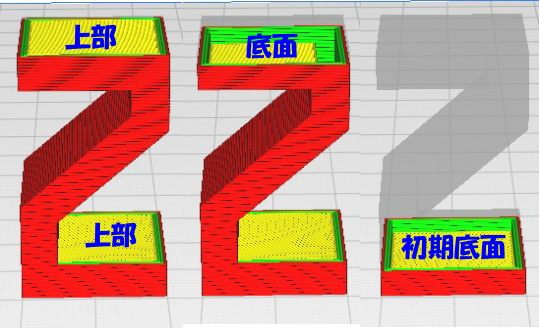

まずは、この後に出てくる面の名称についてふれておきます。

上部、底面、初期底面はプレビューの画面でいずれも黄色のラインで表示されますが、上図のような場所を表しています。

[上部/底面の厚さ] は、モデルの天井と床に当たる部分の厚さをmmで指定します。この値と同じ値が、この後説明する [上部厚さ]、[底面厚さ] に、また、この値を「品質」の [レイヤー高さ] で除した値が、こちらもこの後説明する[上部レイヤー][底面レイヤー][初期底面レイヤー] に設定されます。このように一度に五カ所の設定を変更できるので、上部、底面、初期底面の条件が同じで良い場合はこちらで設定するのが効率的です。

三つの面とも初期値は壁の厚さと同じですが、一層あたりの厚さであるレイヤー高さとライン幅に差がありますので、層の数で言えば2倍の差があります。時間短縮のみで考えると、この床と天井の厚さは影響が大きいです。以下の項目で個別に設定ができますので、強度やビジュアルとバランスを取りながら層数をコントロールすると良いかもしれません。

上部厚さ(Top Thickness)

モデルの天井部分の厚さを個別に指定したい場合に指令します。この値を[レイヤー高さ]で除した値が [上部レイヤー] に設定されます。割り切れない値を入力したとしても、壁の厚さの時と同様に適当に丸められてスライスされますが、しっかり管理してください。(と、公式のサポートページに書いてあります。)

上部レイヤー(Top Layers)

モデルの天井部分の厚さをレイヤー数で指定したい場合はこちらで設定します。設定した値に [レイヤー高さ] を掛けた値が天井の厚さになり、 [上部厚さ] はグレイアウトして変更不可になります。

底面厚さ(Bottom Thickness)

モデルの床部分の厚さを個別に指定したい場合に指令します。この値を[レイヤー高さ]で除した値が [底面レイヤー] に設定されます。こちらも割り切れる値を入力しましょう。

底面レイヤー(Bottom Layers)

モデルの床部分の厚さをレイヤー数で指定したい場合はこちらで設定します。設定した値に [レイヤー高さ] を掛けた値が床の厚さになり、 [底面厚さ] はグレイアウトして変更不可になります。

また、ここに設定した値が次の初期底面レイヤーに反映されます。

初期底面レイヤー(Initial Bottom Layers)

モデルの初期底面の厚さを個別に指定したい場合にレイヤー数で設定します。底面レイヤーを変更した場合、ここにも同じレイヤー数が設定されますが、「品質」の [初期レイヤー高さ] の値が変更してあれば実際の厚さには僅かではありますが差が生じます。

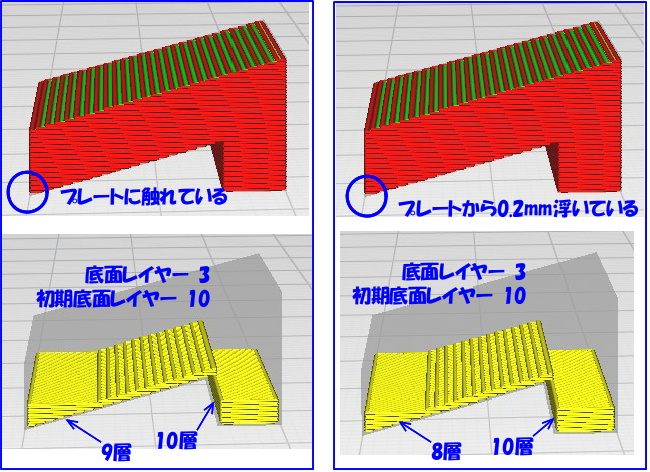

初期底面の定義がよくわからなかったので、ビルドプレートに触れている底面が初期底面なのか、ビルドプレートに近ければ初期底面なのか確認してみました。

上側のモデルの外壁厚さを0mmでスライスしたのが下側の図です。

左側はモデル左端のエッジがビルドプレートに触れているモデルで、右側のモデルは0.2mmだけビルドプレートから浮いています。モデルの右側の平らな部分は両モデルとも平面で触れています。

もし、ビルドプレートに触れていることが条件なら右側モデルの斜面は3層分の厚さしか無いはずですが、結果は、ビルドプレートに触れていることは関係なくビルドプレートから [初期底面レイヤー] の設定層数分は印刷されるようです。

おまけ

あとがき

4.8.0の解説シリーズを書き始めたばかりですけど、公式ページに4.9-betaが公開されていることを今日知りました。二日前(2020/04/06)に公開されたようです。過去の例からするとベータ版公開から1ヶ月くらいで正式版がリリースされているようですので、もう間もなくですね。どうしましょ。シリーズ中止かしら。ちょっと今からダウンロードして使ってみます。

では、今日はこの辺で。

コメント