前回、新車でもグリスが足りてないじゃないかというバイク屋の記事に触発されて、リヤサス周りのグリスを確認しましたが、あまりのグリスの少なさに驚いてしまいました。同じバイク屋の記事でステアリングヘッドも怪しいとの情報があったので、分解してグリスの量を確認します。さて、結果はいかに。

分解の目的

リヤサスリンクの時と同じで、新車時のグリス量の確認と、ベルハンマーグリスでグリスアップすることが目的です。その他、今回の記事では触れませんが、電装品を無造作に着けたことによって少し無理のあるヘッドライト裏の配線ケーブルをきれいにまとめることや、フェンダーをダウン化したため不必要になった、ヘッドライトカバー下側のフェンダーとの接合部分のカットなども行いました。

整備に必要な工具

今回は特殊工具が必要になりましたので、次のものを購入しました。

ステアリングステムレンチ

トルクレンチを使わないのなら必要ありませんが、トルク管理はしておきたいので、購入しました。純正は高価だったのでこちらを選択です。

リングナットレンチ

2枚のリングナットを締めるときに空回り防止の為、必要かなと思って購入しましたが、必要ありませんでした。上記のステアリングステムレンチのみで作業できます。逆にトルク管理しないのならこちらのみで大丈夫です。これを買っとけば、反対側のフックでリヤショックのプリロードの調整にも使えるようです。

27mm ソケット

特殊工具ではありませんが、ステアリングステム中央のナット用です。このサイズのソケットを持ってなかったので購入です。

メーターを外すときに2本のボルトを緩めますが、右側のボルト周りが狭くてメガネレンチでは外すのが難しそうです。

8mmのソケットとエクステンションバー(ラチェットハンドルであれば)が必要かと思われます。ヘッドの角度が変えられるスピンナーハンドルをお持ちでしたらエクステンションバーなしでも緩められそうです。

私は昔買ってたT型レンチがありましたので、そちらを使いました。1本持っておくと大変便利です。

その他、使った工具は以下のとおりです。

メガネレンチ:8mm、10mm、12mm、17mm、19mm

六角レンチ:4mm、5mm、6mm

ソケット:10mm、12mm、17mm、27mm(トルクレンチを使わないのならメガネレンチで代用可)

六角ソケット:6mm(トルクレンチを使わないのなら六角レンチで代用可)

分解手順

1.メンテナンススタンドで車両を支えます。

微妙に高さを調節できるタイプであれば、フロントタイヤが浮くか浮かないかの高さまで持ち上げるとアクスルシャフトの抜き差しが楽です。

2.フロントフォークより下を外していきます。ブレーキキャリパーは針金でフックを作りキャニスターのところにぶら下げてます。ブレーキレバーを握らないようお気をつけください。

3.ヘッドライト、メーター、ハンドルバー(レバー、ワイヤー、スイッチなどは一切外しません)などアッパーブラケットを外すのに邪魔そうなものを外します。今回はヘッドライト裏の配線整理も目的でしたので、とことん外しましたが、もしかすると、メーターなどと一体でアッパーブラケットが外れるかもしれません。今度試してみます。外したハンドルバーとアッパーブラケットをどうする問題ですが、脚立の高さがちょうど良いので、いつもこんな感じで載っけてます。

4.リングナットを外します。2枚あるリングナットの下側を外すとロアブラケットが落ちますので、しっかりと支えておきます。

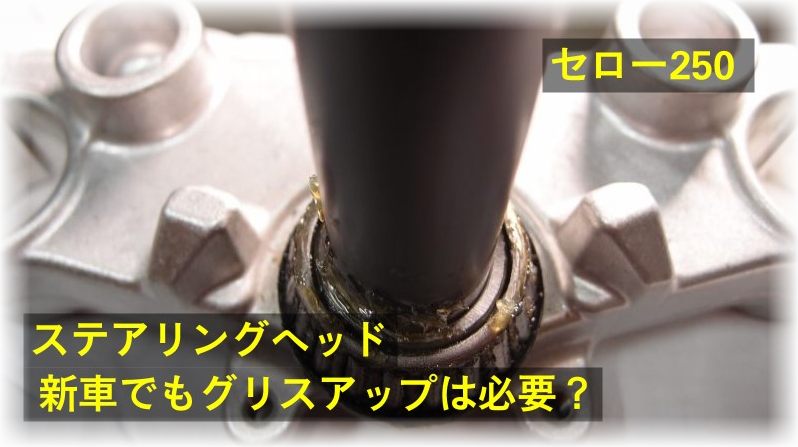

ベアリングの現状

さて、グリスですが、問題なかったです。十分に塗布してありました。上下のベアリングとレースの写真を掲げておきます。

上側のベアリングレースです。写真では、ベアリングのローラーの圧痕のようにも見えますが、グリスの付き具合でそう見えるだけで、とてもきれいなレースでした。

ロアベアリングレース。アッパー同様、問題ありません。

アッパーベアリング。純正グリスはちょう度が2だと思うのですが、少し硬い印象を受けました。

ロアベアリング。問題なし。関係ないところにもベタベタと。

組立

締付けトルク

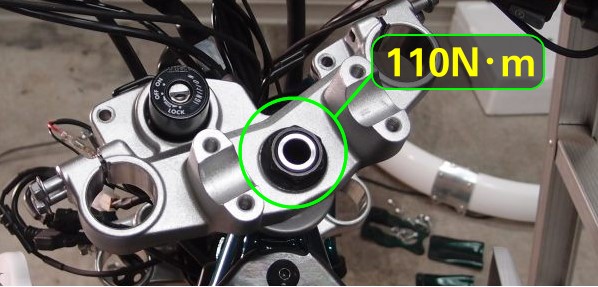

主要箇所の締付けトルクは次のようになっています。ロアリングナットのトルクについては組立手順に記載しました。

グリスアップ

リヤサスリンクと同じベルハンマーグリスのNo.2をたっぷりと塗ってみました。

使ったグリスはこちらです。

純正派の方はこちらです。

組立手順

基本、逆手順で大丈夫ですので、気になるところのみ、記載します。

ロアブラケットを下から差込み、ベアリングカバー、ロアリングナットの順番で入れます。サービスマニュアルにはロアリングナットのネジ部の面取りが大きいほうが下である、と書いてはありますが、ほぼ同じで判別できませんでした。

調整方法ですが、まず、38N·mで締付けた状態でスムーズに動くかどうかを確認します。なかなかのトルクですので、軽々と動くわけではありませんが、引っ掛かりなど無くスムーズに動きます。もし、レースに圧痕でもあれば、ゴリゴリとした感触になるのだと思われます。

一旦、完全に緩めます。

2回めの本締めは4N·mです。ステムレンチとトルクレンチは図のように90度になるようにセットすると良いのだそうです。

使っているトルクレンチはこちらです。中華製の割には、サクラチェッカーでのサクラ度が低めです。使い勝手も悪くないです。

ラバーワッシャー、アッパーリングナットの順で組み付けます。アッパーリングナットがラバーワッシャーに触れてから最初に溝が合う位置まで締め込みます。ネットのブログ記事とかを読んでると、ラバーワッシャーに触れてから何度以上とかって書いてあるのを見かけますが、そんなに締め付ける必要は無いだろうというのが、私の結論です。次に入れるスペシャルワッシャーの機能でロアリングナットが緩むこともなく、最後に強大なトルクで締め込むステムナットによるアッパーリングナットのバックラッシュの方向変化もラバーワッシャーが吸収してくれるという、なかなか優秀な構造だと感心しました。ちなみにサービスマニュアルに角度の指定はありません。

スペシャルワッシャーをロアおよびアッパーリングナットの溝に合わせて組み付けます。

ステアリングステムナットを軽く締めた状態で、フロントフォークを組み付けます。

その後、ステアリングステムナットを本締めして、大丈夫だと思いますが、一応ステアリングの動きとガタを確認します。

後は、外してた部品を組み付けて完成です。今回は、この後、ヘッドライト裏の配線のまとめ方を色々と試行錯誤したので結構な時間がかかりましたが、ステムのみの整備でしたらそんなに億劫がらなくてもいいのかなと感じました。

あとがき

ずっと不安だったヘッド周りのグリスの確認が完了しました。結果は特に問題ありませんでした。となりますが、バイク屋の記事が嘘を書いているとは思えないので、きっと個体差があるのだと思います。現に私の車両もリヤサスリンクは確認して正解でしたから。あなたのセローは大丈夫ですか? と、不安を煽ったところで、今日は終わりとします。では。

コメント